斎宮遺跡は近年、公園として整備されており、ぽかんと開けた大空間。駅の周辺の広い土地をこんな風に残すのは大英断だと思います。今後、駅近の土地をマンションなどに利用するという道もあったはずですから。しかし一度その姿を崩したらもう発掘できないのが遺跡。千年の未来を見晴るかし、あの空間を残してくれたことを自治体その他に感謝します。奈良の平城宮跡の大空間と並んで。多賀城跡の大空間と並んで。

しかし大空間は後にして、斎宮駅からまずは竹神社へ行きましょう。駅からすぐ。

ここは明治に合祀・移転された神社らしい。……こういうところって、創建をどこに求めるべきなんですかね?元々は野々宮神社があったとか。

そんなに斎宮と深い所縁があるとは思わないが、花手水がネット上できれいだったので、ちょこっと寄ってみたのよ。――今回のデザインはちょっとごちゃごちゃしてるかな?

たまたま神社の方と行き会って、しばらくの間お話をした。この辺りのこと、気候のこと。わたしがどこから来たかと聞くと、話は自動的に震災のことになりました。

――わたしも熊本や能登の方に会ったら同じことをしそうだけど、個人的に言えばむしろ震災の話にならない方がありがたいです。たとえ労わってくれるのであっても。その話をしても、こちらは楽しい気分にはならないのです。

思ったより小さな神社だと思ったが、もしかしてわたしは拝殿しか見てなかったのか?本殿を見逃していたかもしれない。

さいくう平安の杜。

ネーミング的に森があるのかと思いましたが、あるのは三棟の復元建物。なんで杜ってつけたんだろうね?

なかなかいい感じの復元になっています。蔀戸があると女房達が上げたり下ろしたりするところを想像しやすい。この中に入ってみたかったなあ。正殿は多分入れなかったはずです。西側の西脇殿は入れたけど。

昔はこれほどしっかりした造りの建物ではなくて、倉庫や役所がこのあたりに並んでいたはずです。区画ごとに築地塀で囲まれていたかもしれないから、こんな風に見晴らしはよくなかったかもしれませんね。それでも、このあたりに500人くらいの官人+下働きがいたそうだから、賑やかだったはずだろう。都ほどの華やかさはなくても。

下級役人は都から来た人が多かったのかな。または現地採用の人が。そこに溝があった可能性もあるね。都から来た人は都を恋しいと思ったりしただろうね。

幅の広い道を歩いていくと、すぐ模型建物の区画に行き当たりました。何の根拠もなくもっと手入れされてないミニチュアだろうと思っていましたが、思ったよりもそれらしい建物。20分の1程度の大きさかな。町の範囲が横長なのが見慣れない。平城京も平安京も微妙な縦長ですから。

屋外施設にも関わらずきれいにしてますねえ。落ち葉やゴミが風に吹かれて入り込むだろうし、雨風にさらされて塗料も落ちてしまうものだろうね。かなり手をかけているんじゃないかなあ。

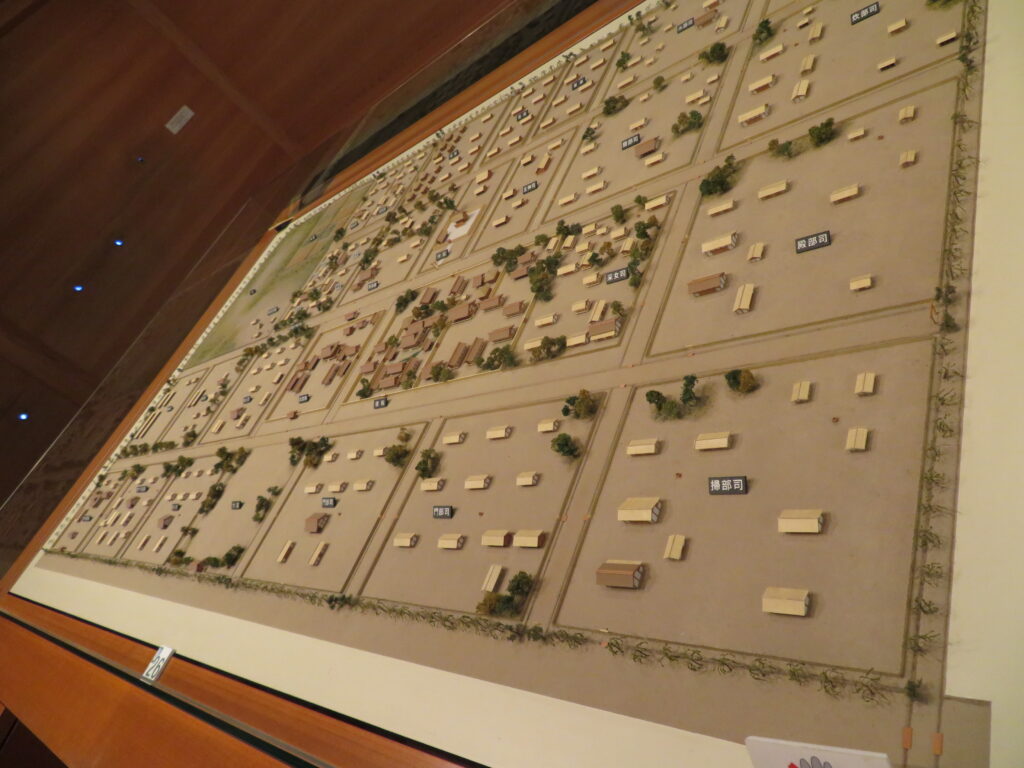

これは後で入った斎宮歴史博物館の展示物。往時はこういう感じだったようです。屋外模型になっているのは、一番建物が密集しているあたりですね。

写真でもご覧の通り、復元建物や模型がある場所はわずかで、その他は芝生が敷き詰めてあるただの空間です。この空の広さが良かった。風がちょっとあって、天気はわずかに曇っていて、人通りはほぼない。犬の散歩の地元の人がいたけれども。もう少し暖かくなったら散歩にぴったりなところです。

都からここに来た歴代の斎王たちは、やはり都が恋しかっただろうか。それとも空が広くて海が近いこの地で、生活を楽しんだだろうか。

斎宮歴史博物館へ。

10:20。斎宮歴史博物館へ到着。

1時間弱いました。読んで来た関連図書の内容の確認という感じで、それほど目を驚かすものはなかったが。ここに本の著者の榎村寛之さんが勤めてたんですよね。もう少し斎王のビジュアルを取り入れた華やかさがあってもいい気がする。想像が入ってくるので難しいのかな。

このあたりには小さい古墳がいくつもあって、古代から人が住んでいた様子。博物館の前には一つ、まあまあの規模――というと人によってイメージするサイズが違うだろうが――一辺18メートルの塚山二号墳という古墳があって、なかなか標高が高い。

なんだか周囲には四十いくつかの古墳が集まっているそうですよ。

そこから「歴史の道」を通って駅の方へ戻ります。小さな林に「斎王の杜」という記念碑がありました。

こういうのいいなあ。何というわけではないけど、何もないよりずっといい。

このあとはいつきのみや歴史体験館というところに寄ります。「斎宮」は基本的に「さいくう」「さいぐう」と読みますが、訓読すると「いつきのみや」となります。

ここは斎宮歴史博物館よりはもっとカジュアルな、斎宮についてのガイダンス施設。小学生以下の子供だったら、こちらに連れて来た方が面白いんじゃないでしょうか。

……しかしわたしが行った時は係の人もお客さんも誰も見当たらず(奥の事務所にいたっぽい)、一人でこっそり見学しました。

平安時代の衣装といえば十二単が有名ですが、実際に12枚重ねるものではなかったようですね。何枚か重ねるものではあったと思うけど。その重ねる袿(うちき)がここでは羽織れます。

……実際に羽織ったところを撮った写真はあるのですが、皆さんにお見せできるものではないので当然NG。

他には、貝合わせや盤双六などがあって。あれは展示だけだったかな?実際に出来るんだったかな?あ、体験無料で出来るんですね。https://www.itukinomiya.jp/kodaiasobi.htmlやってくれば良かったなあ。盤双六はやってみたいと思ったのに。

その他に弓体験も場合によっては出来るらしかった。わたしは1年ほど前に初めて弓体験をしてみて、けっこうイケそうだったんですよね。もう少しで的に当たりそうだった。その経験があるので今回もやってみたかったんですが、何しろ誰もいないから、わざわざ人を呼び出すのが面倒で。

まあ電車の時間もあることで。でも電車を遅らせて、ここをもっとしっかり体験するっていう手もあったなあ。今にしてみれば少し後悔が残る。

お昼はまんぷく食堂。

とはいえ、12時半に斎宮駅から電車に乗ると、ちょうどいい時間です。何がちょうどいいのか?お昼ごはんをまんぷく食堂で食べるのにちょうといい。

近鉄斎宮駅から近鉄宇治山田駅へ行き、そこからまんぷく食堂はすぐ。

店に入って驚く。壁一面の新聞記事・写真。ああ、地元の。そういえば宇治山田高校は、わたしでも聞いたことがあるくらい甲子園では活躍してたなあ。伊勢出身でプロ野球に行った子も何人もいるのか。他のことで活躍してる子の記事もある。――それがもう、何十年たったかわからないほど日焼けして何枚も重なって壁に貼られている。

正直言って美的観点からはもうちょっときれいにしてもいい気がするけど。

でも「近所の子」たちの活躍が嬉しかったんだろうなあ。この店が地元の高校生を見守って来たことの証なんだろうなあ。

まんぷく食堂の人気メニュー、からあげ丼。

モノはコショウの利いた唐揚げの卵とじ。……どう考えても納得できないのですが、わたしが頼んだのは「プチからあげ丼」でした。皿が届いて「これ、プチですか?」と確認した。お店の人はにっこりと「はい、プチです」。……そうか、これがプチか。おそるべし。

まあ正直言って、わたしは十分に大人なので、高校生が好きそうな味だなーと思いました。だってこの時間でも高校生いっぱいなんだもん!ただし、このお店は変わった構成で、3軒分の(しかし狭い)スペースを分割して使っているようなんですよね。わたしが座ったのはキッチンとつながったところでしたが、他のところは廊下を挟んでいる?っぽい。そちらは高校生が詰め込まれている雰囲気を感じる。

微笑ましいお店でした。

さて。この時点で13時過ぎ。午後は伊勢のミュージアムめぐりをいたしましょう。