昼ごはん後、東洋館再開。

これは中国古代の揺銭樹。「金のなる木」的な縁起物。

こんな細っかい青銅の細工でよく作るなあ。

唐三彩の馬。たしかわりとでかかった気がする。50センチくらいはあったかも。

「白磁刻花蓮花文皿」北宋・11~12世紀。

このタイプの焼き物が好きでね。台湾の故宮博物院に行った時、これの特集をしていて、

名品が揃っていたので「うわあ~」とヨダレを垂らしたのだが、写真撮影禁止でとてもクヤシかった。

今回ここで撮れて若干嬉しい。江戸のカタキを長崎で。

朝鮮の石剣。前4~5世紀だそうですから、すでに相当に達者ですよね、製作技術が。

朝鮮の歴史はほとんど全く知らないが、何年か前にテレビでちらっと発掘品のドキュメンタリーをやっていて、

そこで出た金製品が(時代は忘れた)、中東だかローマだかの流れを汲む……とかいう話だったと思う。

中国にも痕跡がないデザインが、ぽっと朝鮮で出たことが不思議だね、という番組だった。

朝鮮の海洋史はどうなっているのだろうか。

何しろユーラシア大陸だから、がんばって海岸伝いを行けば、さすがにローマまではかなり困難としても

(当時スエズ運河はない)、中東くらいまでは行けたかも?

銅鼓。

これ、今気付いたんだけど、上が15~17世紀のタイ出土で、下が2~9世紀の中国出土らしいのね。

なんか関係性が不思議。

銅鼓なんて日本にはないものだから、今一つどういう使われ方をしたのかわからないが、

間違いなく、タイのは中国の影響を受けてるでしょ。しかしそれにしては時代が離れすぎてないかい?

2~9世紀っちゅうのも大雑把で幅がありすぎだけど、そこから少なくても600年とか経って、

こんなに似ているものを作る。日本も含めて、古代東アジアでは中国が絶対的な文化的権威だったけど、

それにしても?と首を傾げる。

わたしが写真を撮って来たのは単に表面のデザインに惹かれてですけどね。

中国のものの方が細かかったイメージだな。ちょっと叩いてみたかった。

カンボジアの浮彫人物像。12世紀。

やはり東南アジアは暑っ苦しいデザインですな。

これがけっこう実は好きでね。

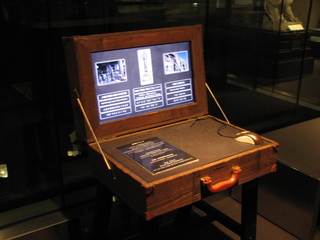

これは何かというと、要は展示品説明のパソコンなんですけども、デザインがニクイ。

古い旅のトランクといった体裁。

何ヶ所も置いてあって、しかしデザインがこれなので、展示物との調和も良く、悪目立ちしない。

設計者お手柄。

地下から5階まである建物で、でも実は2階も中2階的な高さ、3階も同じように半分ずつ上がっていくイメージ。

そのためフロアで切れるイメージがなく、回遊性が高い。歩きやすい。

逆にピチッと切れないので、国や地域の切れ目があやふやで覚えていられなかったりするのだが。

10時半に入って、途中でお昼に抜けて、13時半まで見ていた。たっぷり2時間は見た。

ミュージアムの雰囲気を堪能。満足。