旅行2日目です。

5:00頃目が覚めてしばらく布団の中でうだうだし、なんとか心を決めて朝湯に行きました。基本的にわたしはあまり温泉には執着はないのですが、何しろ昨晩は3分しか入らなかったですから。朝も他に人はいなくて、内湯と露天を楽しみました。いいお湯でした。

朝ごはんは7:30にお願いしていました。鮭がついた伝統的な旅館の朝食。おかずが多すぎたので納豆は返す。それでも鮭と生卵と味付け海苔と。8:00に宿を出て、宿のすぐそばにあるバス停に行く。ふと見ると、バス停の前の建物がなんだかいい感じな洋風建築。

元々は、昭和5年に福江町役場として建てられた建物だそうです。右側は増築部分のようですね。2009年に改修済み。昭和5年の時点でこんな建物が建てられるなんてお金持ちだったんだなあ。そのお金が崋山の頃にあれば……

伊良湖岬へ。

8:15のバスに乗り、20分ほど走って終点の伊良湖岬へ。

ここから鳥羽へ海を渡ります。

海を渡るってロマンを感じませんか。船で往復じゃなくて、片道というのが特にいいと思うのですよ~。これは伊良湖岬-鳥羽のフェリーが出ていることを知った時からやりたかった。

……だが冬の伊良湖岬は寒~~~いです!

写真に風は写らない。が、実際のところはバリバリです。田原はもともと風が強い土地柄のようだし、たとえそうでなくとも岬で風が吹かないなんてありえないのだ!一歩を歩き出すのに勇気が必要な冷たい風。でもせっかくここまで来たから、岬を一周するのだ!

わたしはてっきりけっこう高い場所にある道を回るもんだと思っていたのですが、海面近くの低い平らな土地を一周する道が整備されていて、予想より大変楽だった。風は吹いたけど。

まあこんな気温と風速で歩いてる人も他になく、冬の旅の旅情を存分にかみしめた。……ということにしておきましょう。30分くらいで一周。夏ならばリゾートの場所になるのだろうか。

灯台は低いところにあって、今は改修中。

灯台がこんなに低くてちゃんと稼働したのかな?灯台は海を見晴るかす、高いところに作るもんだと思っていた。珍しい気がするからこういう灯台も見られて良かったけれども。

朝の海と空。見えないが風も。

何にせよ、一周が短くて助かった。一周すれば山が風を遮ってくれるところもあるしね。ここらへんに一般住宅は見当たらない気がするけれど、この辺りに住んでいる人はどんな暮らしを送っているんだろうか。台風の時は大変だろうなあ。

風から逃げるようにフェリー乗り場の建物に駆け込みます。チケットは事前に買ってある。チケットを買う時に、売り場のお姉さんに「この辺はもう菜の花咲いてますか?」と訊いて、自信に満ち溢れて「いや、まだまだです」と断言され、ほっとした。「咲いてるかも」と言われたらフェリーの前に菜の花畑まで行って確かめなければならないところだった。

ちなみにお姉さんが自信満々にまだだと言えたのは、たまたま数日前にプライベートで菜の花を見に行ったからだそうです。全然咲いてなかったそう。

出発まで時間がないけど。お土産屋さんに売っているご当地スナックが気になるなあ。松阪牛のポテチと伊勢エビのポテチ、どっちも欲しい。でも普通の袋入りなので、こんなところで袋のチップス買ってたら家に帰るまで粉々なのよ。涙を呑んであきらめる。

船で鳥羽へ。

海を渡るのにロマンを感じる……といったわりには、全体の7割はスマホゲームをしている。あかんねえ。

このフェリーで来ました。

あとで行く、鳥羽水族館を海側から。

鳥羽水族館は最後に行く予定です。先に細かい(?)ところに行く。

行くか行かないか迷いながら「かどや」。

行こうと思っていたところは、江戸川乱歩の家と伊良子清白の家と鳥羽城跡。その他に「かどや」なるところに行こうかどうしようか迷っていた。ここ1カ所だけ、フェリーが着いた鳥羽港よりも南にあるんですよね。他はみんな北。方向が違う。

どうしようかなー……と思いながらちょっと南側へ歩き出す。そしたら、その道は昔の街道の雰囲気を残し、若干の荒廃感がありつつも、なかなか味わいがあったんですよね。ああ、街道だなあ、と思いながらしばらく歩く。そのうち「かどや」へ着いてしまった。思ったより近い。

そしてなかなか良さげな外観。

これなら入ってみようかなあ。入場無料だっていうし。

入ってみて。……ここ、良かったですよ!

昔の庄屋さんの住宅だったそうなんですよ。薬屋、時代によっては郵便局もやっていたらしい。

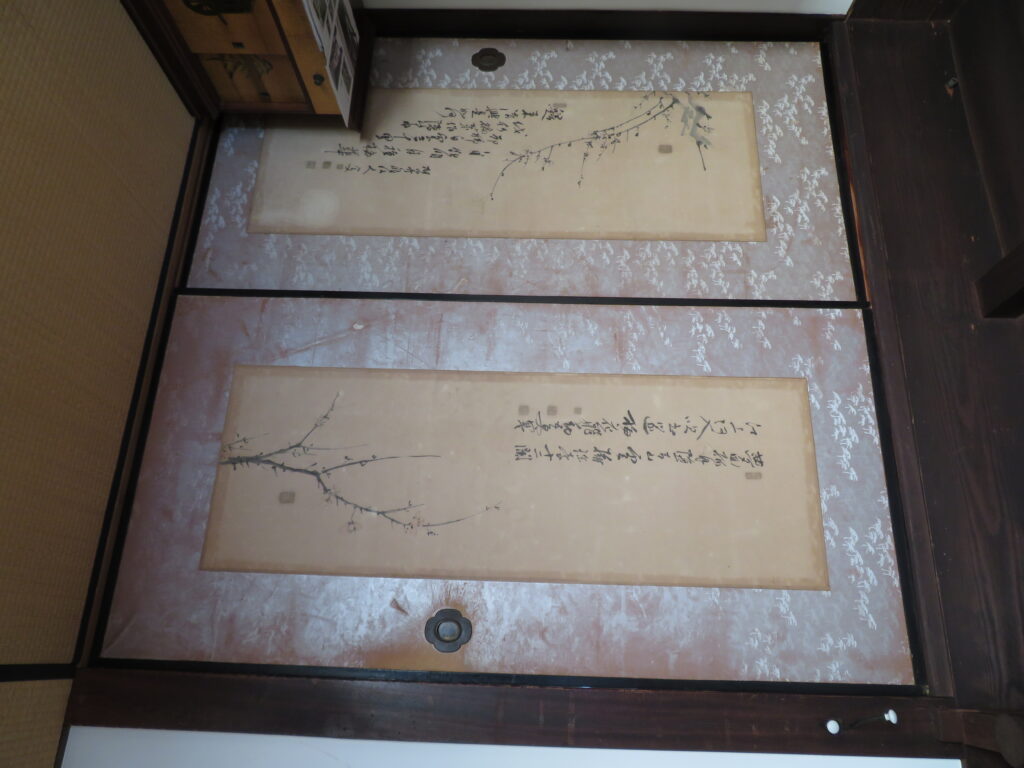

薬屋の看板に味を感じますねー。ボランティアの方がいてくれて、おうちの中を詳しく説明してくれました。時代のついた建物は本当に面白く、建具にいろいろ見るべきものがあった。

なかなかいい襖絵とか。

色ガラスの使い方が斬新。

庭。蔵。

季節のこととて、何人かのボランティアの方がお雛様を出していました。帰ろうとした時に「飾り終わりましたから良ければどうぞ」とすすめられて、二階にお雛様を見に戻る。

3セットくらいあったうち、一番大きなのがこれ。神棚みたいなのが豪華。屏風も豪華。

ちょっとお喋りした後に、スタッフの方に鳥羽城への行き方を伺ったところ、「お城の下までお送りしますよ」と言ってくださり。恐縮したが有難く連れて行ってもらう。

蘇民将来。

途中、さっきからずっと気になっていた「蘇民将来」のしめ飾り?のことを聞く。一般住宅の玄関の上に飾ってあるのよ。蘇民将来の話はたまに読むんだけど、内容をすぐに忘れてしまう。

――あるところに兄弟がいた。兄の蘇民将来(そみんしょうらい)と弟の巨旦将来(こたんしょうらい)。2人はそれぞれ家を構え、兄は貧しく、弟は裕福に暮らしていた。ある日、ボロボロの旅人がやってきて一夜の宿を乞う。弟はすげなく断ったが、蘇民将来は貧しい自宅へ招きいれ、親切にもてなす。

翌朝、旅人は「この茅の輪をつけていれば災いを免れる」と言い置き、旅立っていった。

その後、その地方に疫病が流行ったが、蘇民将来の一家だけが疫病を逃れ助かった。

……というのはわたしが今、Wikipediaで調べてアレンジしたものです。(このWikiの記事は読んで有用だけれども、少し独自色が強い。)地方によっていろいろなバージョンがある話のようだし、当たらずといえども遠からずだと思う。

地元の人が話してくれたのは、もう少し大雑把な話でした。このしめ飾り、一年中ずっと飾ってるんですって。わたしにとってのしめ飾りはお正月(年末)に飾って、14日のどんと祭に燃やすものだからかなり意外だった。でもしめ飾りを通年で飾っているのは、地方によってはありますよね。出雲あたりもそうでしたっけ?

わたしは蘇民将来を、多分最初にトンデモ系の本で読んだんですよね。数十年前なのでなんだったかは定かではないけれども。そのせいか、どうしてもこの話にはひっかかるものを感じちゃって。一番ひっかかるのはその名前です。蘇民将来って、音としても漢字としても人の名前っぽくない。エキゾチック。

そして話もどことなく……聖書由来の話っぽい。ロトの話もうっすら漂うし、ユダヤ人がエジプトで疫病を過ぎ越した話にも近い。岩手に蘇民祭というのもあります。岩手ではないけれども青森の、岩手に近い側にはキリストの墓と伝えられる場所が。そもそも蘇民将来の信仰の広がり具合もなんだかすごいんですよ。けっこう日本中に広がっている。

……いや、わたしはトンデモなんて信じませんよ?信じないけれども、――若干好きなんですよね。正直いうと。

お昼はちゃんぽんを食べる。

鳥羽城跡へ歩いている途中で、スタッフの方に「お昼ごはんはどこで食べればいいですか?」と訊くと、すっごくおすすめのところがあるそうで。教えてもらいました。ちゃんぽんですって。あ、その店知ってるなあ。さっきその店の前を通った。

じゃあお昼はそこで食べようかな。

その後、鳥羽城のふもとまで連れていってもらい、……そこから登る階段を見て絶望し、そしていったんお店まで戻る。「花清水」さん。スタッフの方がお店のドアを開けて、声をかけていってくれる。常連さんみたい。

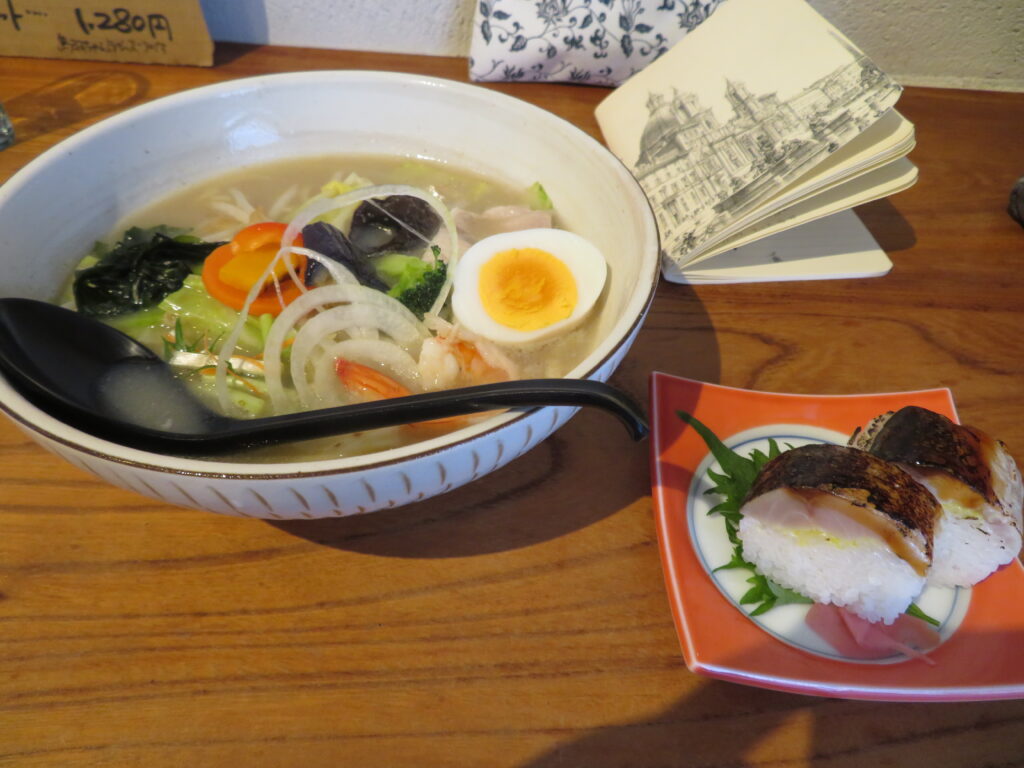

おすすめの、鳥羽ちゃんぽんと鯖寿司のセットを注文。

これはね。トッピングのマリネ的なものがいい仕事をしている。わたしちゃんぽん好きですけれども、一般的に若干飽きる味じゃないですか。そこで酸味のあるトマトを食べると、口がリセットされて次の一口が美味しくなる。色合いもきれいだし。

鯖寿司はボリューム満点。美味しいお寿司。これセットだとお腹いっぱいです。1280円。

やー、地元の方のおかげで、かどやを楽しく探訪し、美味しいお昼もいただけました。

さて、これから鳥羽城へ行きましょう。あの長い階段を登って……登れるのか?